무덤은 사람의 사체를 매장한 시설물이다. 묘·분묘라고도 한다. 사체를 땅에 묻어 처리하는 시설이며, 인간적 지성과 감성이 결합되면서 기념적 형상물로 발전했다. 동양에서는 후기 구석기시대부터 무덤 흔적이 나타난다.

무덤을 유택이라 하여 사자가 저승에서 사는 집이라는 생각이 자리하면서 무덤을 지키고 가꾸는 조형과 조경의 역사가 시작되었고 무덤의 형식도 다양해졌다. 한국민족문화대백과사전 무덤편 내용중 일부다. 그런데 새로운주장이 해외에서 제기되었다. 동아사이언스 기사인데 그럴 수도 있겠다 싶어 소개한다.

![]()

약 8000년 전 홀로세 초기에 발생한 기후변화에 당시 인류가 묘지를 짓고 함께 결집해 위기를 이겨냈다는 분석이 나왔다.

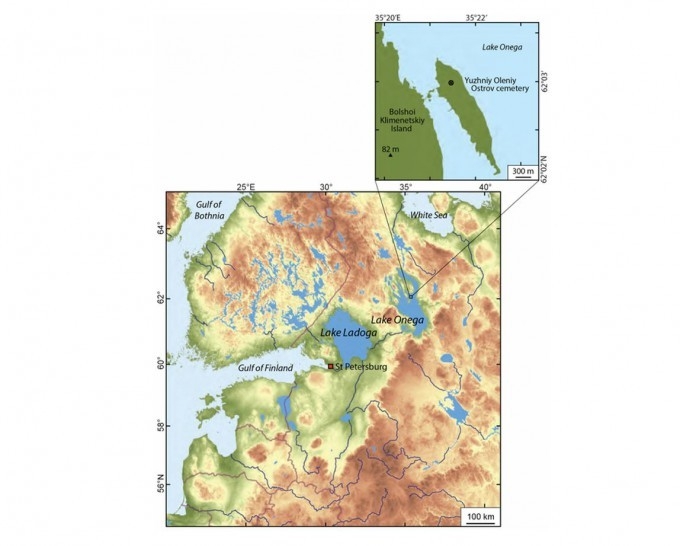

릭 슐팅 영국 옥스퍼대드 고고학과 교수 연구팀은 러시아 모스크바에서 북쪽으로 약 800km 떨어진 오네가 호수 근처 지역을 분석한 연구결과를 국제학술지 ‘네이처 환경학과 진화’에 28일 공개했다.

연구팀은 해당 지역에서 발견되는 대규모 묘지들에 대한 방사성 탄소연대 측정을 진행했다. 방사성 탄소연대 측정법은 오래된 화석이나 유물, 예술품의 나이를 측정하고 최대 5만년 전 지질시대 연대를 조사할 때 쓰는 방법이다. 탄소는 질량이 12인 것과 14인 것이 있다.

자연에는 탄소12와 14가 일정한 비율로 있는데, 시간이 갈수록 탄소14의 양만 일정한 속도로 줄어든다. 이를 역산해 지질시대 연대를 조사한다.

분석에 따르면 묘지들은 약 8250년~8000년 사이 홀로세 초기에 형성된 것으로 나타났다. 약 100~300년 사이 걸쳐 묘지들이 만들어진 것으로 확인됐다. 해당 기간은 지구의 한랭화 현상으로 홀로세 기간 동안 가장 큰 기후 하강이 1~2세기 정도 지속되던 기간과 일치한다.

인류는 당시 수렵과 채집을 하며 영토의 개념 없이 흩어져 거주했는데, 기후변화로 인해 유럽에서 두번째로 큰 호수인 오네가 호수에 함께 결집해 살아가며 영토의 개념도 생기기 시작했다는 게 연구팀의 설명이다.

연구팀은 “기온이 떨어지면 작은 호수들은 산소가 고갈되며 물고기들이 떼죽음을 맞이한다”며 “반면 오네가 호수는 상당히 컸기 때문에 그런 현상이 발생하지 않았으며 엘크를 포함한 사냥감들도 모이게 만들었을 것”이라고 말했다.

영토의 개념이 생긴 것과 함께 묘지를 만들어 그룹 구성원 간의 소속감도 높인 것으로 추정된다. 연구팀은 “묘지가 생긴 것은 중요한 의사 결정권자의 존재를 의미하며 수렵과 채집을 기후 상황에 따라 매우 유연하고 탄력적으로 운영했다는 것도 암시한다”며 “급격한 기후 하강이 해소되자 당시 인류는 기존의 흩어져 사는 삶의 방식으로 돌아갔고 호수가 삶의 중심에서 벗어나며 자연히 묘지도 사라진 것으로 보인다”고 설명했다.

슐팅 교수는 “묘지가 생긴 것은 기후변화에 의해 발생한 스트레스에 대한 반응으로 보인다”며 “이번연구를 통해 우리의 초기 조상들이 기후변화에 어떻게 대응 했는지를 엿볼 수 있었다”고 밝혔다.

#묘지의기원