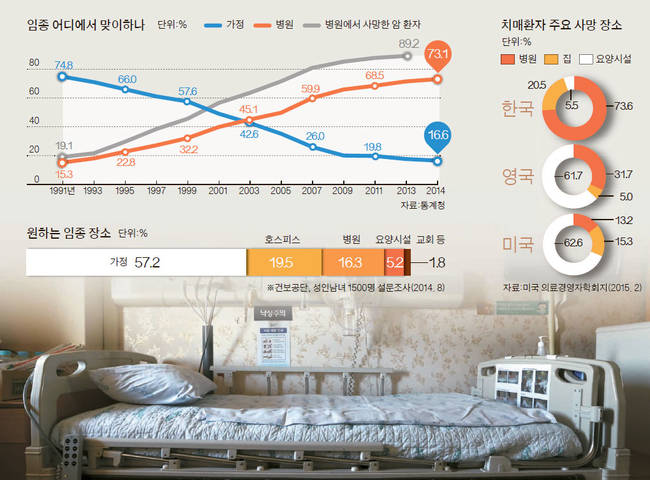

선조들은 집이 아닌 데서 숨지는 것을 객사(客死)라고 칭하고 어떤 식으로든 피하려 했다. 하지만 요즘의 한국인은 양씨처럼 병원에서 연명의료를 받으며 임종한다. 병원에서 태어나 병원에서 숨진다. 통계청이 최근 발표한 출생·사망 통계에 따르면 지난해 사망자 26만8100명 중 73.1%가 병원에서 임종을 맞았다. 2013년보다 1.6% 포인트 올라 역대 최고를 기록했다. 반면 집에서 숨지는 재택(在宅)임종은 16.6%에 불과했다. 1989년에는 77.4%였다. 한 세대(30년)가 채 지나지 않았는데도 재택과 병원 임종이 뒤바뀌었다. 암 환자 객사 비율은 더 높다(2013년 89.2%). 재택임종은 8.5%로 열 명 중 한 명꼴도 안 된다.

재택임종의 사례를 보자. 소설가 이상운(『아버지는 그렇게 작아져간다』의 작가)씨의 아버지는 4년여 전 부산의 한 종합병원에서 의사에게 불쑥 “나 집에 좀 보내 주시오”라고 말했다. 원인 모를 감염 증세 때문에 입원했으나 초조와 불안 증세를 보여 밤에 소리를 질렀다. 섬망 증세였다. 이를 두고 보지 못한 이씨가 퇴원을 결정했다. 그리고 아버지는 3년 반 동안 집에서 투병하다 세상을 떴다. 이씨는 아버지를 요양원이나 요양병원으로 보내지 않았다. 이씨는 “임종 얼마 전에 내가 술에 취해 넘어지자 말을 못하던 아버지가 ‘어어어’하고 웅얼거렸다”면서 “서로 교감하고 있었던 것”이라고 말한다. 이씨의 부친은 평생 살아온 집에서, 늘 쓰던 이불을 덮고서 아들의 품에 안겨 세상을 떴다.

국민이 선호하는 건 재택임종이다. 그런데도 불구하고 병원 사망이 증가하는 이유는 여러 가지다. 서울대 의대 윤영호 연구부학장은 "아파트 거주자가 크게 늘고 맞벌이가 증가하면서 간병할 사람이 없어져 재택 임종이 점점 힘들어진다”며 "장례식장 이용이 일반화된 점도 영향을 미쳤다”고 말했다. 특히 말기 암환자의 경우 통증에다 고열, 폐렴이 수시로 찾아오니 가족들이 해결할 길이 없다. 왕진 제도가 없으니 의사가 갈 수도 없다. 가정호스피스나 보건소 방문간호 서비스가 대신해야 하는 데 한계가 있다. 가정호스피스가 몇 군데 없다. 이 때문에 환자들은 집에 있다가도 수시로 응급실을 찾거나 심하면 입원하게 되고 거기서 생을 마감한다. 한국의 병원 사망률은 세계 최고 수준이다. 미국 38%, 호주 52%에 비해 월등히 높다. 지난달 ‘미국 의료경영자학회지’에 실린 치매환자 사망장소 분석 자료에 따르면 한국 치매환자의 병원사망률은 73.6%로 14개국 중 가장 높았다.

대안은 없을까. 서울대 윤 부학장은 "병원의 의사와 가정을 방문한 간호사간의 원격진료를 도입하면 집에 있는 환자를 효율적으로 관리할 수 있다”고 말했다. 서울아산병원 호흡기내과 고윤석 교수는 “지금은 병원이나 의사가 환자나 가족과 상담해도 건보가 비용을 인정해주지 않는다”면서 “의사나 호스피스팀, 심리상담사가 환자와 가족과 대화하며 임종을 상의하고 정신적 스트레스를 줄여줄 수 있는 제도가 마련돼야 한다”고 말했다. 서울대 의대 종양내과 허대석 교수는 “지역 단위로 보건소 등이 중심이 돼 요양시설이나 노인 집단거주시설, 사회복지시설 등을 연계해 노인을 케어하는 방식으로 바뀌어야 한다”고 말했다.

- 신성식 복지 전문기자 [중앙일보]