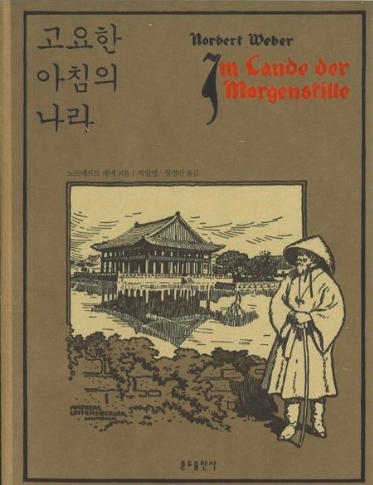

인간사 죽음의례는 예나 지금이나 우리들 산 자의 곁에서 일상적으로 행해지고 있다. 100년 전 한국의 그 모습은 어떠했을까? 고루하고 진부한 것이 아니라 온고지신(溫故知新), 그 의미를 되새겨 보고 오늘의 장례에 연결시켜 보는 것도 의미가 있다. 그런 뜻에서 가톨릭평화신문 리길재 선임기자의 기획 기사가 눈에 띈다. 고요한 아침의 나라(노르베르트 베버 저자(글) · 박일영 , 장정란 번역) 책자에서 조선시대 상장례 부분을 인용한 내용인데 소중한 자료로 소개한다.

‘상장례(喪葬禮)’라는 말이 쓰인 것은 조선 시대에 들어와서다.

‘상장례(喪葬禮)’라는 말이 쓰인 것은 조선 시대에 들어와서다.

정확히 이 용어가 처음 언급된 것은 세종 10년 1428년이었다. 유교를 국교로 삼은 조선은 사대부에서 백성까지 「주자가례」(朱子家禮)의 관혼상제 규범에 따라 일상의 의례를 치렀다.

이 때문에 고려 시대부터 조선 초기까지 성행했던 불교식 화장은 점차 사라지고 매장이 일반화됐다. 이후 일제는 조선의 관혼상제례를 인위적으로 바꾸려 했다. 조선총독부는 1912년 ‘묘지 화장장 매장 및 화장 취체(단속) 규칙’을 공포해 일제의 장묘법제를 시행, 화장장과 공동묘지가 등장했다.

노르베르트 베버 총아빠스는 황해도 청계동과 함경남도 내평, 만주 땅 용정·팔도구 등지에서 한국의 전통 상장례 예식을 촬영했다. 두 차례 한국을 방문한 그는 아플 때는 무당이, 임종 때는 미신이, 묏자리를 볼 때는 나침반을 든 지관이 제 몫을 한다고 소개했다.

죽음이 임박한 자의 숨이 완전히 끊어지면 임종을 지켜보던 이들이 고인의 몸을 깨끗이 씻기고 안치실로 옮긴 다음 망자가 생전에 입던 저고리를 들고 북쪽을 향해 혼백을 소리쳐 부른다. 상주들은 머리를 풀어헤치고 상복으로 갈아입고 곡을 하며 3일 동안 곡기를 끊는다. 그리고 관을 짜고 친척들에게 부고를 알린다. 여기까지 절차를 ‘초종의(初終儀)’라고 한다.

“환자가 죽음을 맞이하는 동안 식솔들은 환자의 넋이 저승길에 먹을 음식을 준비한다. 넋이 떠나는 순간을 위해 밥 한 사발과 물 한 사발을 미리 마련해 두는 것이다. 임종이 시작되면 임종자를 반대 방향으로 눕혀 평소에 발을 두던 곳에 머리를 두게 한다. 아무것도 보이지 않으니 더는 세상과 소통할 일도 없으리라. 발밑에는 쌀을 두는 데 쓰는 네모 통을 놓아 발을 수직으로 올려 둔다.

그 사이 임종자의 가장 가까운 식솔, 상제(喪制)는 수의를 챙긴다. 임종자가 마지막 숨을 거두는 순간, 무당은 그의 이름을 세 번 부른다. ‘아무개가 이제 정말 죽었구나.’ 이때는 다들 침묵을 지켜야 하며 절대 곡소리를 내서는 안 된다. 무당이 망인을 세 번째 부르면, 상제는 옷을 지붕 위로 던져 망인의 넋이 편히 떠나시게 한다. 또한, 쌀을 지붕 위로 던지며 이렇게 빈다. ‘살아생전 거친 밥만 드셨지요. 이 밥이 끝 밥이니 드시고 가시오.’ 지붕 위로 물을 뿌리면서도 그리 말한다.”(「고요한 아침의 나라」 322쪽)

![노르베르트 베버, ‘상주’, 유리건판, 1911년 황해도 청계리, 국외소재문화유산재단, 독일 상트 오틸리엔수도원 아카이브 소장 한국 사진. [출처 : 카톨릭평화신문]](http://www.memorialnews.net/data/photos/20241144/art_17304311357681_c92f7f.jpg)

30~40대 장년인 그는 슬픔을 이겨내기 위해 입술을 지그시 깨물고 있다. 눈은 깊은 슬픔에 잠겨 초점을 잃은 채 카메라를 피하고 있다. 거친 삼베로 만든 상복을 입고 새끼줄을 동여맸다. 허리를 곧게 세우고 양발을 가지런히 모은 단정한 모습에서 기품이 배어난다. 베버 총아빠스는 부친상을 당한 상주는 2년, 모친상을 당한 상주는 1년간 상복을 입는다고 설명한다.

![노르베르트 베버, ‘염하는 사람들’, 유리건판, 1925년 함경남도 내평, 국외소재문화유산재단, 독일 상트 오틸리엔수도원 아카이브 소장 한국 사진. [출처 : 카톨릭평화신문]](http://www.memorialnews.net/data/photos/20241144/art_17304312283863_399202.jpg)

습을 마친 고인은 탁 트인 마당에 깔린 멍석 위에 놓여있다. 염포에 싸이고 있는 고인을 상주들과 친지들이 유심히 지켜보고 있다. 세로매로 고인의 발을 묶는 것으로 보아 염이 막 시작된 듯하다. 염포는 고인의 발, 머리, 왼쪽, 오른쪽 순서로 싼다. 수많은 사람이 이 광경을 지켜보는데 모두 남자다.

![노르베르트 베버, ‘발인 전 문상’, 유리건판, 1911년 황해도 청계리, 국외소재문화유산재단, 독일 상트 오틸리엔수도원 아카이브 소장 한국 사진. [출처 : 카톨릭평화신문]](http://www.memorialnews.net/data/photos/20241144/art_17304311361299_05f211.jpg)

흰 두루마기를 입은 두 조문객이 짚신을 벗고 멍석 위에서 상주에게 큰절하며 조문한다. 상주는 짚자리 위에서 문상객과 맞절을 하고 있다. 상주 뒤편에는 상투를 튼 노인들과 단발을 한 청년이 지켜보고 있다. 발인 직전인지 상여 옆에 상여꾼들이 자리하고 있다.

“상복을 온전히 갖추어 입은 상제가 집 앞 짚자리 위에 서 있으면 조문객들은 한 사람씩 다가와 상제 앞에 부복하며 이마가 땅에 닿도록 큰절을 한다. ‘어른께서 이리 가시니 하늘이 무너집니다’라거나 ‘얼마나 상심이 크십니까? 무어라 드릴 말씀이 없습니다’ 등으로 운을 떼면, 상제는 ‘예, 이루 형언할 수가 없습니다’라고 응답한다.”(「고요한 아침의 나라」 327~328쪽)

#백년전상례

(리길재 선임기자) ☞

(리길재 선임기자) ☞